公認会計士 中田清穂のインボイス制度と電子帳簿保存法の解説講座 2022.02.01 (UPDATE:2024.11.22)

中田 清穂(なかた せいほ)

最近インボイス制度について、各種サイトや報道で取り上げられることが目に付くようになりました。

これは、インボイス制度は、全ての納税者に関わる「消費税の問題」であり、2023年10月(来年の秋)から強制適用となるからです。

本コラムでは、インボイス制度の詳細を網羅的に説明するよりは、皆さんにとってどのような影響があるのかということと、どうすれば良いのかというポイントに重点を置いて解説します。

消費税は、「消費する(購入する)」たびに、消費したモノやサービスに対して、消費した人(企業を含む)に課される税金ですね。

ただ、特徴的なことは、消費した企業や人が税務署に納付するのではなく、売った人が、消費した人の代わりに税務署に納付するしくみになっていることです。

例えば、皆さんがスーパーで100円のサンドイッチを買うと、消費税が8円かかります。

皆さんは、合計108円をスーパーのレジで払います。

くどいようですが、消費税の8円は皆さんが税務署に払うわけではないですね。

スーパーが皆さんから消費税8円を含む代金108円を受け取って、消費税の8円は、皆さんの代わりに、スーパーが税務署に納付するわけです。

つまり、何か売ったら顧客から消費税を含む金額で代金を受け取って、そして、代金に含まれる消費税分の金額は、売った人が税務署に納付しなければなりません。

今度は逆に、何かものを買った時には消費税を含む金額を支払うことになります。

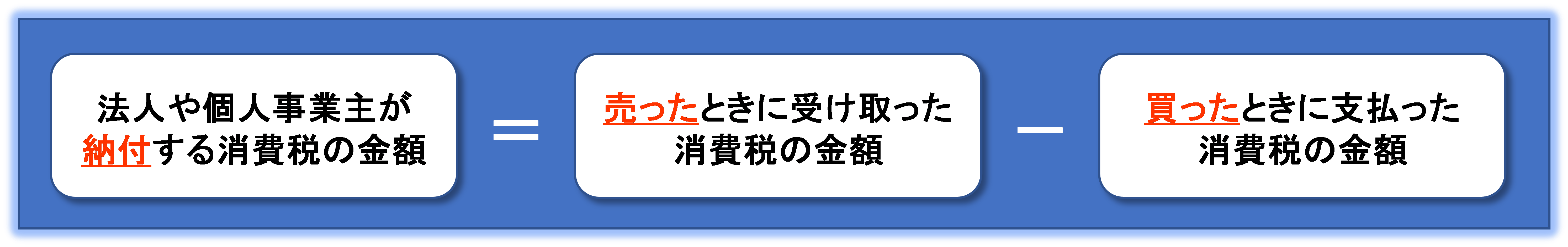

何かを売ったり買ったりした人は、売った時に顧客から受け取った消費税から、別途何かを買った時に支払った金額に含まれる消費税を引いて、その差額を税務署に納付することになります。

上記のことを計算式で示すと以下のようになります。

この式の一番右にある、何かを「買った時に支払った消費税の金額」を「仕入税額」と言います。そして、「仕入税額」を差し引くことを「仕入税額控除」と言います

ここで注意が必要なのは代金に含まれる消費税を支払った場合に、それがすべて仕入税額控除として認められるわけではないということです。

つまり、仕入税額控除をするためには、消費税法上の法的要件を満たさなければならないのです。

言い換えれば、消費税法上の法的要件を満たしていない場合は、「仕入税額」は控除することができません。そうなると、売ったときに受け取った消費税を「そのまま」税務署に納付しなければなりません。

したがって、「仕入税額控除」を受けられるかどうかは、買った側の人にとって、消費税の負担が大きくのしかかるかどうかの非常に重要なポイントになります。

仕入税額控除を認めてもらうための、消費税法上の法的要件について、次の章で解説します。

仕入税額控除を認めてもらうための、消費税法上の法的要件は、以下です。

(1)「適格請求書」を入手すること

(2)(1)の「適格請求書」をきちんと保存すること

ここでの「適格請求書」というのが、「インボイス」と言われるものです。

「インボイスっていうのは、辞書で調べたら『請求書』だから、普通の請求書のことだな」と思ったら大間違いなのです。「インボイス制度」の「インボイス」は、普通の請求書ではないのです。

消費税法の要件を満たした請求書だけが、「インボイス制度」における「インボイス」なのです。

したがって、仕入税額控除を認めてもらうためには、何としても消費税法の要件を満たした請求書、つまり「適格請求書」(=インボイス)を手に入れることが、最も重要なポイントになります。

しかし、請求書は、買い手が作成するものではありませんね。

請求書は、売り手が作成するものです。

したがって、買い手は、インボイスを売り手にきちんと作ってもらわないとダメなのです。

では、次の章で、インボイスの法的要件を説明します。

インボイスとして、買い手の仕入税額控除が認められるための要件は以下です。

このことを、逆の立場、すなわち、読者の皆さんが、「売り手」側の立場に立って考えてみましょう。

「売り手」である皆さんが、「適格請求書発行事業者」として登録され、インボイスに「登録番号」を記載することができなければ、今皆さんがお付き合いをされている得意先は、皆さんとの取引をやめる可能性が出てくるということです。

皆さんが得意先に渡すインボイスに「登録番号」が記載されていなければ、得意先は仕入税額控除を認めてもらえず、消費税の負担が増えるからです。

「適格請求書発行事業者」として登録されている他の業者から仕入れた方が、仕入税額控除を受けられて、消費税の負担が減らせるのです。

こうなるともう、消費税の話ではなく、「ビジネスチャンスを失いかねない」という話になります。

つまり、インボイス制度への対応は、部門レベルの問題というより「経営課題」ともいうべき重要な問題なのです。

3(1)で説明したように、皆さんが「適格請求書発行事業者」として登録されるためには「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下、「登録申請書」)の提出が必要です。

提出期間は、2021年10月1日から2023年3月31日までです。

もう始まっています。そして、あと1年ちょっとで提出期間が終わるのです。

早めに登録申請書を提出し、めでたく登録が完了されれば、皆さんの得意先も安心されることでしょう。

消費税には、「免税事業者」の制度があります。

消費税では、その課税期間の「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における売上について、消費税の納税が免除されます。

「基準期間における課税売上高」というのは、以下です。

したがって、免税事業者には「登録番号」が与えられていないので、免税事業者が発行する請求書や領収書には、「登録番号」が記載できません。

免税事業者が得意先に渡す請求書や領収書に「登録番号」が記載されていなければ、得意先は仕入税額控除を認めてもらえず、消費税の負担が増えます。

そうすると、多くの得意先は、免税事業者との取引をやめる事態になることが容易に想像できます。

ちなみに、適格請求書発行事業者の登録簿に登録されていないのに、あたかも登録されているかのように装い、請求書に架空の登録番号を記載した事業者には、罰則規定(新消費税法65条)が適用されます。

罰則規定の内容は、「1年以内の懲役又は50万円以下の罰金」です。

このため、免税事業者は、安直にインボイス制度は関係ないと決め込む前に、取引先を失うことがないように、対応を検討することが望まれるのです。

3(2)で、特に「記載すべき事項」の中でも「登録番号」が記載されていることが重要だという説明をしました。

インボイスに「記載すべき事項」は、「登録番号」だけではなく、以下の項目になります。

(1)から(8)に付している〇と●の意味は以下です。

〇:従来の請求書に記載することが求められていた項目

●:インボイス制度で記載することが追加された項目

つまり、請求書や領収書に記載する項目が増えているのです。

したがって、請求書や領収書を作成する作業やシステムを変える必要が出てくる可能性が高いので、この点でも注意が必要でしょう。

以上をまとめると以下になります。

経理部門だけで対応できる問題ではないと思います。

システムや他部署の業務、さらには、得意先や仕入先まで絡んでくる問題です。

きちんと情報収集をして、慌てずに対応できるようにしてください。

(本コラムで「請求書」という言葉を用いていますが、「請求書」には領収書も含まれています。)

中田 清穂(なかた せいほ)

1985年青山監査法人入所。8年間監査部門に在籍後、PWCにて 連結会計システムの開発・導入および経理業務改革コンサルティングに従事。1997年株式会社ディーバ設立。2005年同社退社後、有限会社ナレッジネットワークにて、実務目線のコンサルティング活動をスタートし、会計基準の実務的な理解を進めるセミナーを中心に活動。 IFRS解説に定評があり、セミナー講演実績多数。