公認会計士 中田清穂のインボイス制度と電子帳簿保存法の解説講座 2023.01.11 (UPDATE:2024.11.20)

中田 清穂(なかた せいほ)

1990年代後半になり、高度情報化・ペーパーレス化が進展する中で、会計処理の分野でもコンピュータを使用した帳簿書類の作成が普及し、紙での保存だけでなく、電子データでの保存も認めるように、経済界をはじめとする関係各界から強い要望が寄せられました。

電子帳簿保存法は、1998年に公布されました。

この時の電子帳簿保存法で可能になったのが、国税関係帳簿の電子保存です。

国税関係帳簿は、例えば、仕訳帳、総勘定元帳、得意先元帳、固定資産台帳などの「帳簿」です。エビデンスは含まれません。

1998年に電子帳簿保存法が公布されるまで、会社の規模を問わず、国税関係帳簿はすべて「紙」での保存が義務付けられていました。したがって、大企業では、ほとんど誰も見ないにもかかわらず、仕訳帳や総勘定元帳などを、おびただしいページ数でプリントアウトして、7年以上も保管し続けていました。プリントアウトの工数、紙代、保管代、運送代など、大変な無駄が発生していました。

それが電子データで保存できるようになり、「紙」のプリントアウトをしなくてすむようになったのです。これが今から25年前のことです。

その後、2005年になって、e-文書法が公布されました。

e-文書法公布の背景は、世界中でIT化が進むとともに、経営スピードもどんどん速くなっていく中で、日本企業の経営スピードが上がらないことが問題視されていました。

日本企業の経営スピードが上がらない原因の一つが、間接業務が非効率で、情報が経営に達するスピードが遅いことだと考えられました。

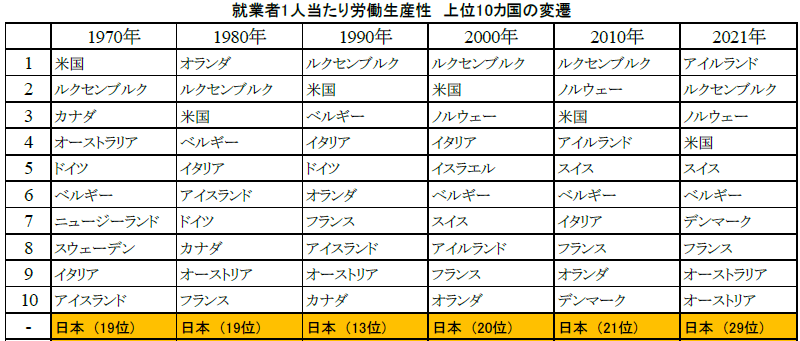

日本生産性本部の『労働生産性の国際比較2022』では、日本は外国との比較において、労働生産性が劣っていることがわかります。

「図表1」の「就業者1人当たり労働生産性 上位10カ国の変遷」での日本の順位は、1970年には19位であった順位が、2021年には、29位と大きく後退していることがわかります。

【図表1】

出典先:公益財団法人日本生産性本部HPより「就業者1人当たり労働生産性 上位10カ国の変遷」

URL:https://www.jpc-net.jp/research/detail/006174.html

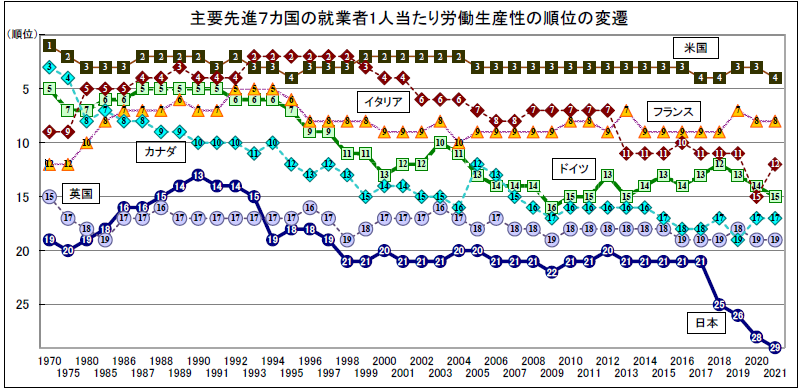

主要先進7カ国(G7)での比較が「図表2」の「主要先進7カ国の就業者1人当たり労働生産性の順位の変遷」です。

G7の他の6か国が、ずっと20位以内を維持していることと比べると、2017年以降の日本の落ち込みは目を覆いたくなる惨状です。

【図表2】

出典先:公益財団法人日本生産性本部HPより「主要先進7カ国の就業者1人当たり労働生産性の順位の変遷」

URL:https://www.jpc-net.jp/research/detail/006174.html

日本企業の間接業務の労働生産性が低い、原因の一つが、「紙文化」だと言われています。

「紙」を中心にした業務では、「紙」にからんでいろいろな作業が併発します。

入力・登録、貼付け、出力、複写(コピー)、押印、バインド、回覧(何人も)、山積み(デスクに他のものが置けなくなる)、整理、探す(なかなか見つからない)、破損・紛失、作り直し、ファイリング(二穴パンチ、インデックス、背表紙作成)、書庫・キャビネット保管、他部署などからの依頼による「エビデンス取出し・閲覧・PDF化」、倉庫へ搬出(段ボール作成、あて名書き、運送業者手配)、税務調査・監査のために倉庫から搬出、監査人・調査官のために段ボールからエビデンスを探しまくって提示するなどなど、パッと思いつくだけでもこんなにあるのです。

海外の企業は、こんなことしていないのです。

日本以外の企業は、「紙」を中心とした業務になっていないからです。

日本以外の企業は、たとえ「紙」でエビデンスを入手しても、すぐに電子化(PDF化)して、「紙」は捨てているのです。

間接業務に係る人員を減らし、製造や営業といった直接部門の人員に回す状況を作るために、2005年にe-文書法が公布されたのです。

2005年当時、「紙で保存する」ことを義務付けた法令は、298本ありました。このうち251本の法令に対して、「電子的な保存」を認めるようにしたのが、e-文書法なのです。

そして、同年この影響を受けて、電子帳簿保存法も改正されました。

2005年に改正された電子帳簿保存法では、国税関係帳簿だけではなく、国税関係書類に対しても電子保存を認められることになったのです。

国税関係書類は、例えば、領収書、請求書、契約書、見積書、納品書などの「エビデンス」のことです。

そうなのです。日本では、今から18年も前の2005年からエビデンスも「紙」ではなく「電子的」に保存できるようになっていたのです。

しかし、日本企業では、エビデンスの電子保存はあまり普及しませんでした。

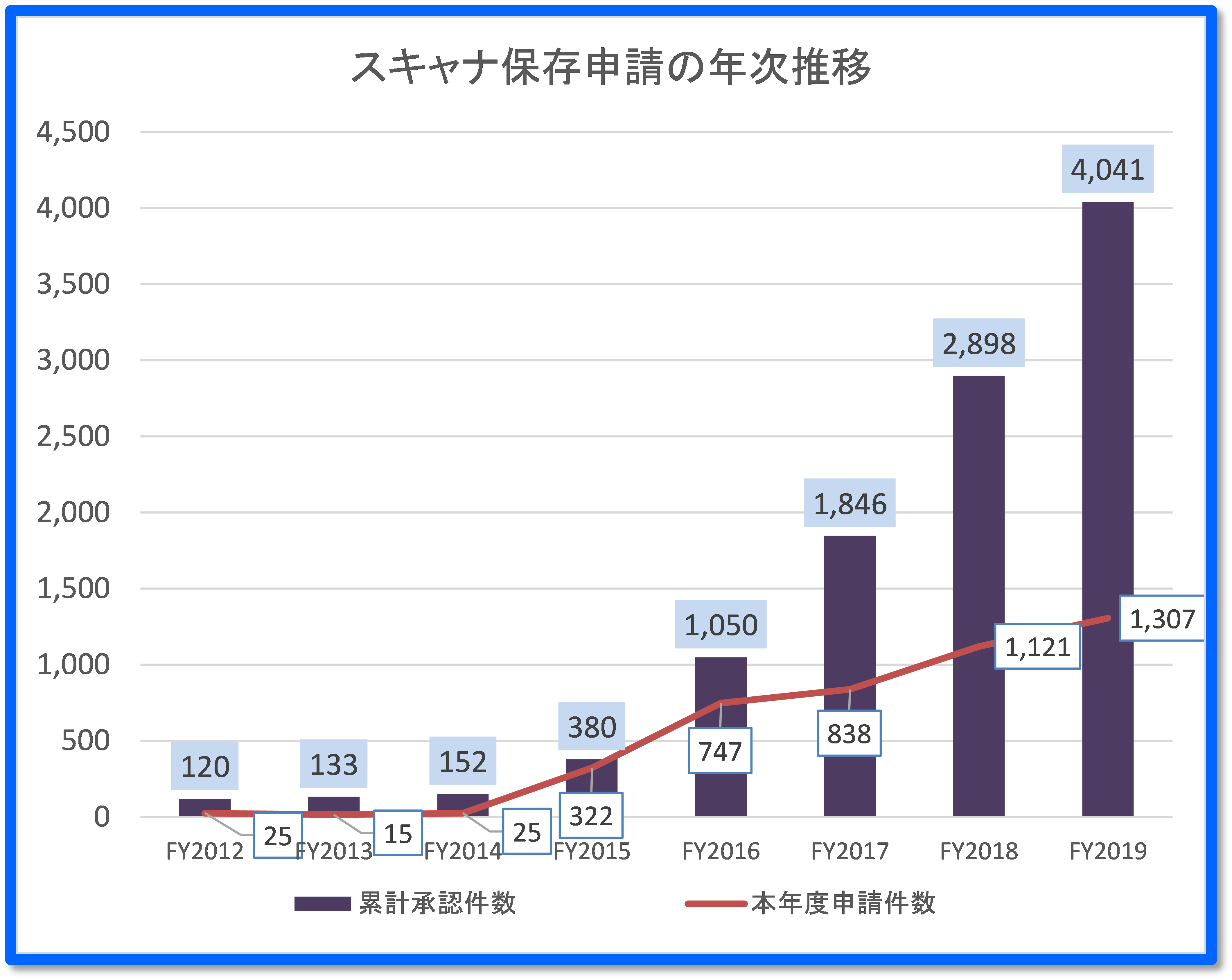

2005年から2015年の10年間で、税務署にエビデンスの電子保存申請を行ったのは、わずかに152社、年間平均で約15社です。

政府の期待は、全くの「期待外れ」だったと言えるでしょう。

これではそもそもの目的である、「紙をなくそう」そして「経営への情報伝達のスピードアップを図ろう」という目的がほとんど全く達成できません。

そこで、2015年以降、電子帳簿保存法は、紙をなくすための改正が重ねられてきたのです。

今回は、電子帳簿保存法が必要になった背景と、日本企業のIT化がなかなか進まず、政府が次々と手を打ってきた経緯について、概説しました。

次回以降では、「帳簿」や「エビデンス」の電子保存について、少し詳しく説明していきます。

中田 清穂(なかた せいほ)

1985年青山監査法人入所。8年間監査部門に在籍後、PWCにて 連結会計システムの開発・導入および経理業務改革コンサルティングに従事。1997年株式会社ディーバ設立。2005年同社退社後、有限会社ナレッジネットワークにて、実務目線のコンサルティング活動をスタートし、会計基準の実務的な理解を進めるセミナーを中心に活動。 IFRS解説に定評があり、セミナー講演実績多数。