人的資本の情報開示についてのポイント 2024.10.23 (UPDATE:2024.10.23)

深瀬勝範(ふかせ かつのり)

育児・介護休業法の改正により、2025年4月1日から、男性の育児休業取得率の公表義務の対象が、労働者数300人超の事業主にまで拡大されることになります(現行は1,000人超の事業主が対象)。また、同日から、事業主が、次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定、変更するときには、育児休業取得や労働時間の状況を把握し、数値目標を設定することが義務付けられます。(この計画の策定は、労働者数100人超の事業主は「義務」、100人以下の事業主は「努力義務」となっています。)

今回のコラムは、この法改正に対応させた人的資本情報の集計・公表について解説します。

改正内容の2.においては、「育児休業の取得状況の公表」や「次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時における育児休業取得、労働時間の状況把握、数値目標の設定」が事業主(前者は労働者300人超、後者は100人超の事業主が対象)に義務付けられています。したがって、対象となる事業主は、育児休業や労働時間に関する情報をスムーズに集計・公表できるように、システム整備などの準備をしておくことが必要です。

それでは、集計するべき情報、情報の公表方法などを具体的に見ていきましょう。

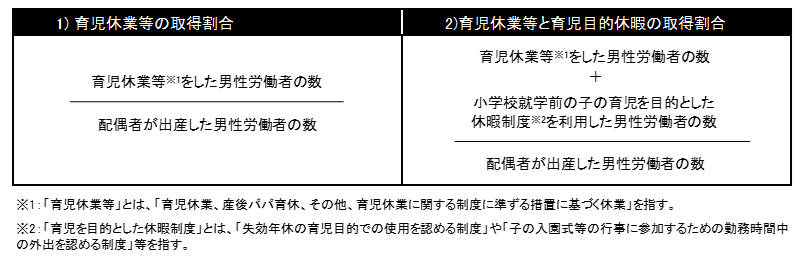

「育児休業の取得状況」では、公表日の直前の事業年度における、男性労働者の「育児休業等の取得割合」か「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」のいずれかを集計します。(【図表1】参照)

【図表1】 育児休業の取得状況に関する情報 |

育児休業の取得状況の公表は、年1回、事業年度終了後おおむね3か月以内に、自社のホームページや厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」に指標を掲載する等の方法で行うこととされています。

「行動計画策定時における育児休業取得、労働時間の状況把握、数値目標の設定」における「育児休業の取得状況」では「男性の育児休業等取得割合」(前述したものと同じ)を、「労働時間の状況」では「フルタイム労働者1人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数」を、それぞれ集計します。

行動計画の策定は、労働者数100人超の事業主は義務(100人以下は努力義務)とされており、また、通常は、3~5年ごとに計画の更新を行います。したがって、行動計画を策定した事業主は、数年おきに育児休業取得と労働時間の状況に関する情報の集計を行い、それらに関する数値目標を設定することが必要です。

行動計画を策定・変更したときには、おおむね3か月以内に、自社のホームページや厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」に掲載するなどの方法で、情報を公表しなければなりません。また、行動計画を策定・変更したときには、都道府県労働局雇用環境均等部(室)に届け出ることも義務付けられています。

なお、労働者100人超の事業主に策定が義務付けられている行動計画には、「次世代育成支援対策推進法に基づくもの」の他にも「女性活躍推進法に基づくもの」があり、後者の策定・変更においても、女性活躍に関する状況把握を行うことが義務付けられています。これらの行動計画の策定が義務付けられている事業主は、【図表2】に列挙した情報について、できるだけ毎年、集計しておくことが望ましいと言えます。

|

【図表2】 一般事業主行動計画の策定・変更時に集計する情報 |

若年労働者は就職先の育児休業取得や労働時間の状況に関心を持っているため、それらに関する情報を集計し、公表することは、採用面に大きな影響を与えます。事業主、人事部門は、採用力強化の観点からも、今回の法改正に適切に対応していくことが必要です。

深瀬勝範(ふかせ かつのり)

Fフロンティア株式会社

代表取締役 人事コンサルタント 社会保険労務士

一橋大学卒業後、大手電機メーカーに入社、その後、金融機関系シンクタンク、上場企業人事部長等を経て独立。

現在、経営コンサルタントとして人事制度設計、事業計画の策定などのコンサルティングを行うとともに執筆・講演活動などで幅広く活躍中。

主な著書に『はじめて人事担当者になったとき知っておくべき、7の基本。8つの主な役割』

『Excelでできる 戦略人事のデータ分析入門』(いずれも労務行政)ほか多数。