人的資本の情報開示についてのポイント 2023.06.08 (UPDATE:2024.11.20)

深瀬勝範(ふかせ かつのり)

「人的資本の情報開示」が本格的に動き出しました。上場会社においては、有価証券報告書に記載する人的資本情報の最終確認、非上場会社においては、「男女の賃金差異」の集計等を進められているものと思います。

今後、株主や労働者は、開示された人的資本情報に基づいて、その会社の「投資先としての適格性」や「働きやすさ」等を判断していくことになります。このことが会社間の「投資呼び込み」や「労働力確保」の差となって少しずつ表面化し、数年後には人的資本の情報開示の成否が決まります。

しかし、現時点において、すでに投資家や労働者との関係が良好になる兆しが見え始め、確実に情報開示の成功をしている会社もあります。

今回のコラムは、これらの会社の取組みをご紹介します。

人的資本の情報開示において、投資家や労働者から高い評価を得るためには、彼らが知りたがっていることを“分かりやすく”伝えることが必要です。

投資家は「人的資本は、その会社の成長や社会全体の発展に貢献するものかどうか」ということを、労働者は「その会社は、人的資本を大切にして、働きやすい環境づくりに取り組んでいるのかどうか」ということを知りたがっています。

ですから、例えば、会社は「女性管理職比率」を公表するときには、単に数値を示すだけではなく、「優秀な女性を管理職に登用して、マネジメントを強化する」というように会社の成長との結びつきを示すことが効果的です。

このように人的資本情報と会社の成長・働きやすさとの結び付きを明確に示せば、投資家や労働者に会社の方針や状況を“分かりやすく”伝えることができます。

また、“分かりやすく“伝えるためには、図やグラフなどを使って人的資本情報を可視化したり、関係者のコメントを顔写真付きで掲載したりすることも大きな効果があります。

金融庁は、「記述情報の開示の好事例集」を公開して、人的資本の情報開示に成功している会社の有価証券報告書等を示しています。人事関係者は、そこで取り上げられている事例を参考にして、人的資本情報を “分かりやすく”伝える工夫を考えてみてください。

(参考 : 金融庁ウェブサイト https://www.fsa.go.jp/news/r4/singi/20230324/20230324.html)

情報開示を成功に導く第2の秘訣は、 “(対応の)素早さ ” です。

有価証券報告書や自社サイトに人的資本情報を開示すると、投資家や労働者からの問い合せが急増します。

例えば、投資家からは「部長クラスのうち中途採用で入社した者の比率は何%か?」という質問を投げかけられたりします。人事関係者は、このような問合いせがあったときには、的確に対応できるように準備しておくことが必要です。

ここでポイントになることは、“(対応の)素早さ ” です。

問い合せに対する回答を“素早く”行うことができれば、投資家や労働者は「人的資本の状況をしっかりと把握している」という印象を持ち、その会社を高く評価します。

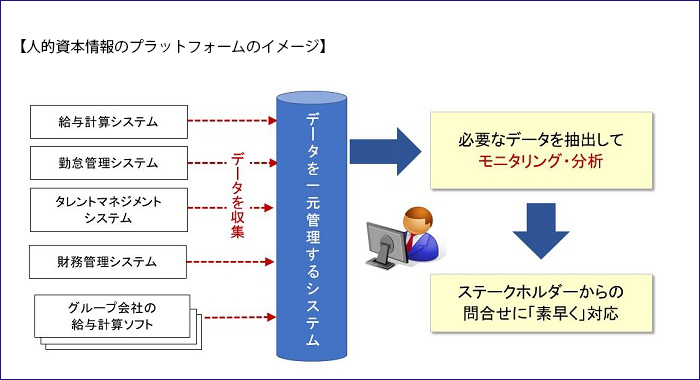

“素早く”対応するためには、人的資本情報のうち必要なものをリアルタイムで抽出できるような体制にしておかなければなりません。

とくに、グループ経営を行っている会社は、親会社が子会社の情報についても一元管理しておくことと、グループ全体の人的資本情報のプラットフォームを整備しておくことが必要です。

会社は、開示した情報について説明責任を負うことになります。ですから、開示した人的資本情報についてステークホルダーから問合わせが入った場合、基本的に、会社は回答しなければなりません。このときの対応の“素早さ”が、その会社の評価に大きく影響します。

ステークホルダーからの問い合わせ等への“素早い”対応を実現するため、人事関係者は、社内(グループ全体)の人的資本情報を管理するシステムの見直しを行ってみてください。

ここで成功事例としてご紹介した会社では、数年前から人的資本の情報開示に取り組んできており、その成果がようやく表れ始めた、という感じです。

ですから、最近になって情報開示に取り組みだした企業の成否が分かれるのは、「これから」だと考えられます。

「人的資本情報を開示したが、何の効果も表れない」と不安を感じている人事関係者がいらっしゃるかもしれません。

そういう方は、焦らずに、情報開示における「分かりやすさ」と「素早さ」という2つの秘訣を実践してみてください。

そうすれば、情報開示に対する投資家・労働者からの評価が高まり、その成功が見えてくるでしょう。

人的資本の情報開示は、まさに「これから」が勝負なのです。

深瀬勝範(ふかせ かつのり)

Fフロンティア株式会社

代表取締役 人事コンサルタント 社会保険労務士

一橋大学卒業後、大手電機メーカーに入社、その後、金融機関系シンクタンク、上場企業人事部長等を経て独立。

現在、経営コンサルタントとして人事制度設計、事業計画の策定などのコンサルティングを行うとともに執筆・講演活動などで幅広く活躍中。

主な著書に『はじめて人事担当者になったとき知っておくべき、7の基本。8つの主な役割』

『Excelでできる 戦略人事のデータ分析入門』(いずれも労務行政)ほか多数。