人的資本の情報開示についてのポイント 2023.05.18 (UPDATE:2024.11.20)

深瀬勝範(ふかせ かつのり)

新年度が始まり、いよいよ「人的資本の情報開示」が本格的に動き出しました。今後、上場企業は有価証券報告書に「女性管理職比率」等を記載することが、また一定規模以上の企業は「男女の賃金差異」を公表することが義務となります。

すでに「女性管理職比率」等の指標を算出した企業も多いものと思われますが、それで情報開示に向けた準備が終ったわけではありません。人的資本情報を開示すると、株主総会や採用面接で「女性管理職比率が低い要因」に関する説明を求められる可能性が出てきます。ですから、経営者も人事関係者も、人的資本について明確な説明ができるようにしておくことが必要です。

今回のコラムでは、人的資本情報についての説明方法や問い合わせ対応について解説します。

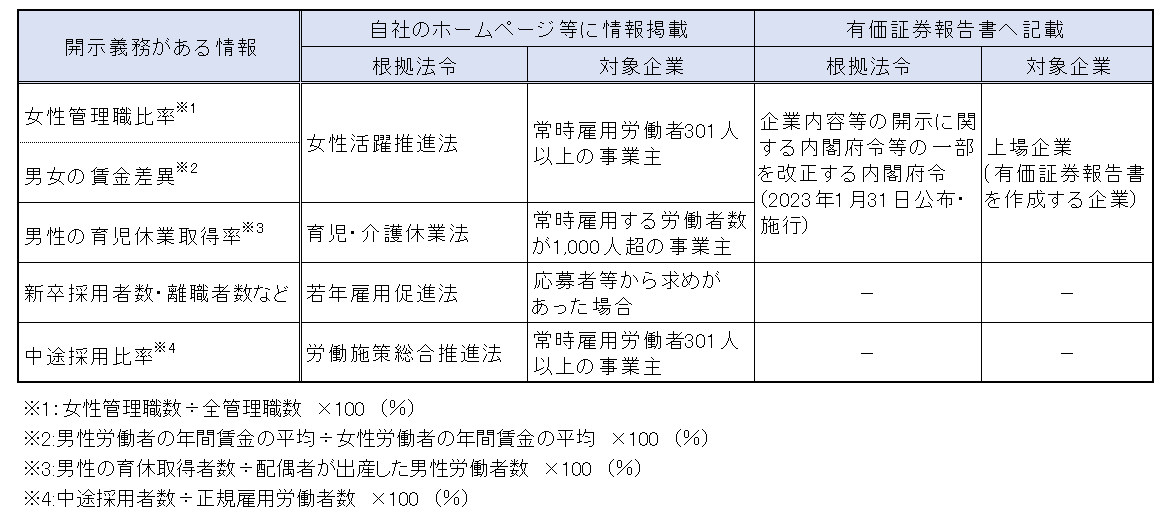

2023年4月時点で、法令等により開示が義務化されている情報及び対象企業は、下表の通りです。

この表から読み取れる通り、現時点で情報開示が求められているのは、主に「女性活躍」に関する指標です。人的資本の情報開示の狙いの一つとして、「日本企業に対する海外からの投資を増やすこと」が挙げられます。ですから、「海外投資家の関心が高い『女性活躍』に関する情報開示の義務化からスタートする」というのは、当然のことと言えます。

このような背景を踏まえると、経営者や人事関係者は、例えば「女性管理職比率」を公表するのであれば、単に「数値」を示すのではなく、「女性活用の観点から、その数値をどのように捉えているのか」という説明を投資家等にしなければならない、ということが分かります。

今後の取組み等を説明欄に企業が記載しても、株主総会等では、指標に関する突っ込んだ質問をされる可能性があります。また、企業のホームページや有価証券報告書は、誰でも簡単に閲覧することができるため、就活中の学生からも、人的資本に関する様々な問合せが入る可能性があります。

したがって、人事関係者は、開示義務がある情報に関連するデータ(例えば、女性管理職比率であれば、男女の管理職登用者数の推移、男女の管理職数・一般社員数の推移等)も集計し、要因分析やシミュレーション等も行って、様々な問い合わせにしっかりと対応できるようにしておくことが必要です。

なお、現時点で情報開示が義務化されていない中小企業や非上場企業についても、【図表1】に挙げた情報については、自主的に開示し、問い合わせに対応できるようにしておかなければなりません。今後、投資家、金融機関及び労働者は、情報を開示していない企業に対して不信感を抱き、離れていってしまうことになるでしょう。そうなってしまう前に、中小企業等は、人的資本の状況が他社と比べて見劣りする状態であっても、しっかりと情報開示や社外への説明を行っていくべきです。

6月になると、多くの会社で株主総会が実施され、また、新卒の選考活動が始まることから、投資家や学生等からの人的資本情報に関する問い合わせが急増するものと思われます。

「情報開示から問い合わせ対応までを行って、説明責任をしっかりと果たす」

人事関係者は、このことを意識して、人的資本の情報開示に取り組んでいただきたいと思います。

深瀬勝範(ふかせ かつのり)

Fフロンティア株式会社

代表取締役 人事コンサルタント 社会保険労務士

一橋大学卒業後、大手電機メーカーに入社、その後、金融機関系シンクタンク、上場企業人事部長等を経て独立。

現在、経営コンサルタントとして人事制度設計、事業計画の策定などのコンサルティングを行うとともに執筆・講演活動などで幅広く活躍中。

主な著書に『はじめて人事担当者になったとき知っておくべき、7の基本。8つの主な役割』

『Excelでできる 戦略人事のデータ分析入門』(いずれも労務行政)ほか多数。