新しい本社機能に生まれ変わるためステップアップロードマップ 2023.02.16 (UPDATE:2024.11.20)

柴山政行(しばやま まさゆき)

昔、江本孟紀さんという阪神のピッチャーがいました。

プロ野球のオールドファンならばほとんどの方が「ああ、あのセリフで有名な人だね」と即座に連想することでしょう。

そのときに一世を風靡した言葉があります。

「ベンチがアホやから野球がでけへん」

ベンチはいわばバックオフィスですから、会社でいうなら本社機能にあたります。

つまり、これが会社ならば、「本社がアホやから商売がでけへん」なんて話になりそうです。

本社といえば、これまで一般に企業活動の全般を管理・補佐する脇役的なイメージが強かったのではないでしょうか。

ここで、本稿の主要テーマは、「本社が今までと同じままだと、将来多くの会社がヤバいことになる理由」について明らかにし、新しい本社機能の姿をより明確にすることです。

あわせて、じゃあどうすればいいのか、激動の令和時代を生き抜くための「本社が担うべき真の役割」について論じていこう、と思いますので、ぜひ心してついてきてくださいね!

それでは、まず次の事例をご覧いただき、そのあとであらためて日本において典型的とされてきた本社の現状、およびこれからあるべき姿について、一緒に考えてみましょう。

――――――――――――――――――――――――――――

「先生、もう、どうにかなりませんか!?」

ある日、コンサルティングのために訪問していた年商100億円規模のメーカーN社において、売り上げ規模はまだ全社ベースの10分の1程度でありながら、この4年で急成長しているX製品事業部の中堅営業社員L君とたまたま廊下ですれ違った時のことです。L君はため息交じりに話し始めました。

「本社が余計なことをしてくれたおかげで、うちの事業部の残業がこの半年で以前の2倍に激増してしまいました。しかも、そのせいで現場に販促に行く時間が取れなくなってしまって、営業活動に支障が出ています。じっさい、上半期の売り上げが前期比で3分の1も減ってたった3億円ですよ!これじゃ予算未達で下期が地獄の苦しみです」

「そうだったのですか。それは大変ですね。でもなぜだろう?

前期末はたった2年で売上を5億円から10億円へと2倍に増やしたので、X製品事業部は成長のチャンスだから、さらに他の事業部から販売の人材を回すなどして営業力を強化したらどうでしょうか、と前年度末の役員会で提案したところだったんですが…」

「たしかに、人は来るには来たのですが…」

L君は苦虫を嚙み潰したような顔をしました。

「来たのは本社管理部にいた中間管理職のMさんです。我がX製品事業部は、この2年で急増した売上に対して業務量が増えたので、各自の事務負担は確かに増えていましたが…。それでも去年、先生に相談に乗ってもらいながら業務の効率化を着々と進めていて、新しいマニュアル整備などの方針を決めてこれから、というときに…。

最初は本社の管理畑を長く歩いていた人だから、社内の評判はともかく、経験を活かして業務の効率化を助けてくれると思っていたのですが、とんだ期待外れでした。

ふたを開けてみると、現場からするとどうでもいいような資料をやたら作りたがって、日時報告・週次報告・月次報告ととにかく書類のリクエストばかり増えてしまったんですよ。このあいだも、何の説明もなしに『得意先ごとの回収条件を出せ!』とか急に言うんです。」

立て板から流れ落ちる水のように愚痴が次々と零れ落ちてくる…

どうやら、販売を得意とする営業部隊の人間が来たのではなく、売り上げ増加に伴う業務フローや内部管理の整備を優先した人員配置のようでした。

「そうですか。売上の急増に伴って、業務量が増えているだろうから、ということで、まずは管理面の強化と考えたのでしょうね。それにしてもMさんとは…」

Mさんの本部における立ち位置としては、年が40代後半に差し掛かっていて昭和~平成初期の時代の管理意識から抜けられず、後輩にキャリアアップの面で先を越されているやや中の下の評価で、本社でもやや持て余し気味の人材であったはずです。

どうやら、その背景として、売り上げが上がってきて利益の余裕もあるし、ちょうど余剰人員を回せるということで、A事業部・B事業部・X事業部の3つの中でいちばん歴史が浅く、経験の少ない若手中心でかつ取扱高の低いX事業部への配置転換をしようという考えがあったようです。

―――――――――――――――――――――――――――――――

いかがでしょうか。

もしもこの人事に本社の管理責任者および担当役員が関わっていたとしたら、上記の背景を踏まえたうえで、いったいどのような意識が本質的に本社内にあって、このようなMさんの人事異動になったと思いますか。

また、これからあるべき「望ましい本社としての機能」を果たすとするならば、どういった視点でX事業部の経営管理を行うべきだと思いますか。

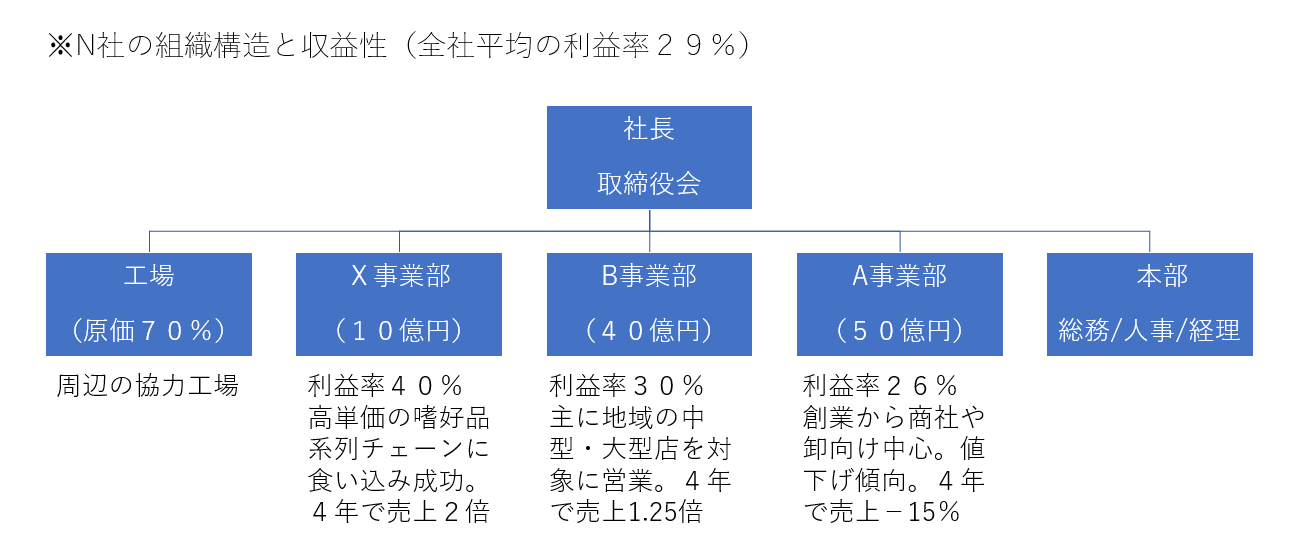

よろしければ、次の図を参考にしながら、当事者になったつもりで考えてみてください。

ここで、これまで日本において一般的とされてきた本社機能と、これからあるべき本社機能の違いについて比較検討してみましょう。まずは、3~4分程度で結構ですので、次のワークに取り組んでみてください

| あなたの会社の中やあなたの周りにある取引先などを見渡して、本事例のN社をはじめとする一般的な企業において、本社あるいは(管理)本部などと呼ばれている部署における①その部署の活動目的、②その部署が日々行っている仕事の具体例(3つ程度)、について思いつくままに書き出してみましょう。制限時間3分くらいでやってみてください。 |

| ①本社の活動目的をひとことでいうと… ・現場の事業推進活動に対して、その支援活動や企業全般の管理活動を行うことを目的とする。 (※財務、総務、人事、システムおよび経営企画など) ②本社が行う仕事の具体例 1.損益計算書を中心とした予算などに基づき、月次・年次で業績管理を行う 2.必要に応じて、銀行に掛け合い、資金調達を行う(財務の一部) 3.経理事務を行い、財務諸表の作成や税務申告を行う(財務の一部) 4.株主総会の円滑な運営を行う(財務の一部) 5.給与計算・福利厚生・採用・教育訓練など、社員の管理に関する業務を行う 6.現場で法律上の問題が生じたときに、弁護士等と連携して解決に向けて支援する 7.その他、各事業部で個別に対処できない問題解決を支援する |

ご参考までに、少し前、私が公認会計士協会関連で参加したセミナーにて、非常に興味深い話を聞きました。企業のコーポレートガバナンスに詳しい東京都立大学の松田千恵子教授による講演だったのですが、企業には次の3つの機能があるとされています。

1.事業を推進する機能:「やりたいこと」を追求する「企業家」機能

2.事業を管理する機能:「先立つもの」と「取り組む人」の確保を行う「投資家」機能

3.事業を支援する機能:「やりたいこと」の継続に必要な「サービス提供者」的機能

以上の話を踏まえて、ざっくりと大根切りに考えるならば、従来の本社は、経理・総務・法務・人事に関する支援サービスのウェイトが大きかったように感じます。

また、事業を管理する機能に含まれる投資家としての機能、ここには本来ならば資本の調達と配分の両方が含まれます。

しかし、現実を見ると、従来の本社に相当する部署の役割はもっぱら資金の調達、しかもその多くは「いざとなったら社長を担ぎ出しての銀行のご機嫌伺い」、みたいな狭い領域での資金調達手段がメインでした。資金の効率的な配分をベースとした投資家機能はほとんど出る幕がなかったのですね。

| (一般的な日本的経営における本社業務の例) 1.事業管理=投資家機能の一部…資金の調達。 それも最終的には社長個人の信用に根差す部分が多い。 2.事業支援=経理・人事・法務・システムなど、それぞれの分野に士業やエンジニアなどの 専門家がいて、そこに部分的にアウトソースできるようなサービスの内製。 |

以上を踏まえて、N社における事例の問題点を整理してみます。

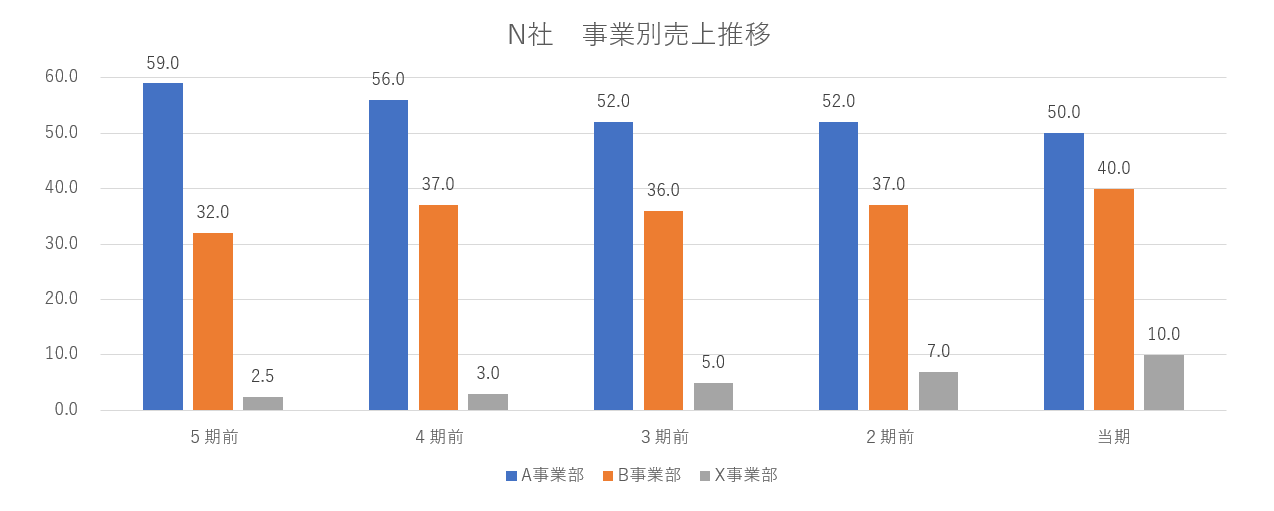

1.N社において、従来からの主力事業部門であったA事業部は売上が4年で15%ダウンしている。

2.B事業部は2番目の売上規模で、最近4年において25%と堅実に売り上げを伸ばしている。

3.X事業部は歴史が浅く、取扱高が最も低い10%程度だが、過去4年で4倍、直近2年で2倍と急成長している。

1.A事業部の業績を少しでも良くするために、間接人員を軽くしたい。

2.X事業部は売上が急成長したので、内部統制(コントロール)を強化するための資源配分が必要。

つまり、さらなる成長へのアクセルよりも、ブレーキを踏むことを選択した。

→支援業務への慣れと、それに伴う支援ベースで考える思考的なクセ。

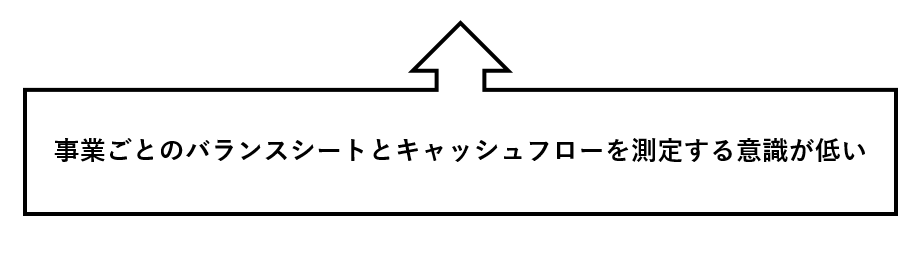

3.基本的に、各事業部の投資(その意識があるかは疑問だが)評価は損益計算書でしかできない。

一に売り上げ、二に利益。バランスシートの発想もキャッシュ・フローの発想も事業部評価にはほとんど入っていない。

1.本当に必要な人材がX事業部に配置されなかったために、無用の混乱を招いた。

2.結果として、残業が増えた。

3.シェアをアップするチャンスを逸した。

4.将来、X事業部がさらに2倍~10倍と成長するきっかけを失った。

5.しかし、それらは「機会損失」であるため、本社および社長には「実害」として見えない。

→同じ失敗を繰り返す。成長のチャンスを見過ごし続ける。

ほんとうは、従来からX事業部のマーケットはもっと可能性があり伸びているかもしれないのに、戦略的な思考ができないために、非連続的な成長へのかじ取りができない。前例主義に基づき、連続的な改善しかイメージできない視野の狭さ。

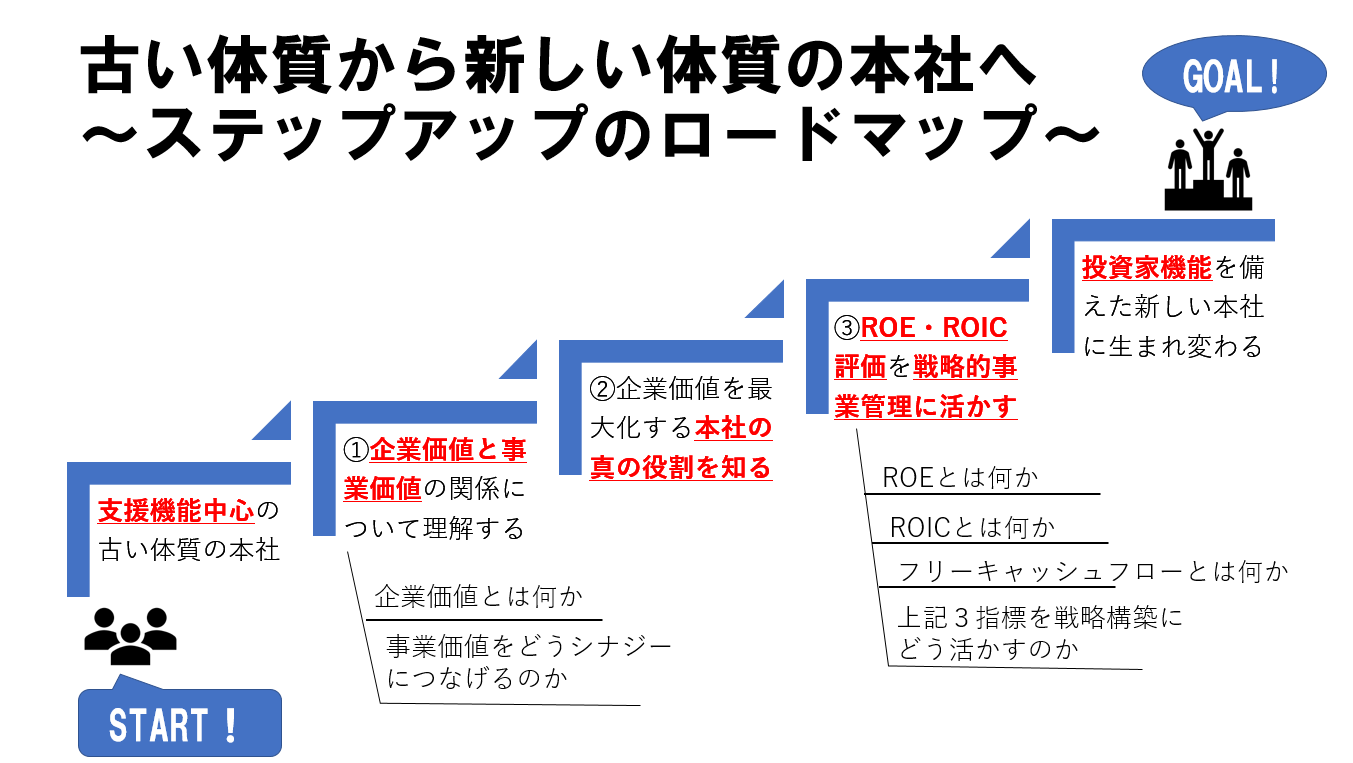

| 1.そもそも「企業価値」ってなんなのさ、という、いまさら聞けない企業経営の根幹にかかわる最重要キーワードについて、共通理解をする。あわせて混同されがちな「事業価値」との違いを明らかにする。 ↓ 2.これからの本社機能が「企業価値の最適化」を実現するためにどのような役割を果たすべきかについて熟考し、理解を深める。 ↓ 3.これからの本社が担うべき「投資家機能」を実現するための評価ツールとして、ROE・ROIC・フリーキャッシュフロー(FCF)などの重要な財務評価方法を理解し、これらをもとにした戦略的な事業管理を進めていくことができるようになる。 ※ROE:Return On Equityの略。自己資本利益率と訳される。 ※ROIC(ロイック):Return On Invested Capitalの略。投下資本利益率と訳される。 ※フリーキャッシュフロー:「営業活動のキャッシュ」 - 「投資活動のキャッシュ」 以上の各用語について、詳しくは改めて別の機会に詳述いたします。 |

今回の記事では、混迷の令和時代を生き抜くために、企業における「本社」の機能がいかに変わるべきかを中心にお話してきました。

次のロードマップをご参考にしていただきながら、最終ゴールとしての「新しい本社機能に生まれ変わる」ための中間目標をテーマとして、各ステップを詳細に取り上げ、順次解説していけたらいいなと思いますので、よろしくお願いいたします。

柴山政行(しばやま まさゆき)

公認会計士・税理士

柴山会計ラーニング株式会社代表 公認会計士税理士事務所所長

公認会計士・税理士としての業務のほか、経営者や税理士向けにコンサルティング指導、メルマガ・インターネットを中心とした簿記・会計教材の製作、会計関連の講演やセミナーなど、多岐にわたって精力的に行っている。 また、小中学生から始められる簿記・会計教育「キッズ★BOKI」のメソッドを開発し、その普及に力を注いでいる。

<柴山会計ラーニング株式会社>

https://bokikaikei.info/

<柴山政行のYou Tube会計大学>

https://www.youtube.com/@shibayama999